胡先骕编著《植物分类学简编》的史料补正

冯永康

(生命科学史研究者)

1954年2月,苏联《植物学杂志》(1954年第2期)刊登了编辑部文章《物种与物种形成问题讨论的若干结论及其今后的任务》(Некоторые Итоги Дискуссии по Проблеме Вида и Видообразования и ее Дальнейшие Задачи)。文章总结了苏联科学界从1952年开始对李森科的物种新见解的讨论,并总结道:①李森科观点的拥护者犯错误的最主要原因在于实际材料的局限,以及没有利用关于物种及物种形成的极其不同并且相当具体的知识。②他们进行实验的方法水平很低,研究的不够精确和不足为据。文章还指出,李森科的学说对于动植物选种、农业工作者与杂草作斗争、开垦草原地、植物学、资源学、森林学、苔原学、地层学各种科学实践都有害处,因此必须给以根本的否认。

1954年12月,中国科学院主办的学术期刊《科学通报》,全文刊载了此文的中译文(罗鹏、余名仑译)。这是在我国科学界发布的第一篇全面批判“李森科物种理论”的文章(以下简称《译文》)。

图1 《科学通报》1954年12月号刊发的罗鹏、余名仑译文(首页与末页书影)

也就在这期间,中国植物学家胡先骕(1894—1968)应他的门生方文培(1899—1983)和戴璠瑨(1901—2003)之联名来函请求,正在准备编著出版新中国第一部完整的大学生植物分类学教科书《植物分类学简编》。在看到《科学通报》上新发表的《译文》后,胡先骕很快在刚完稿的《植物分类学简编》一书中,引用了《译文》中对苏联农业科学工作者李森科(Т.Д.Лысенко,1898—1976)关于生物种的反科学谬论的几点批评。在该书第十二章《植物分类学的原理》第三节《分类的方案与范畴》中,他最后总结说道:“这场论争在近代生物学史上十分重要。我国的生物学工作者,尤其是植物分类学工作者必须有深刻的认识,才不致于被引入迷途。” 1955年3月,《植物分类学简编》由科学出版社出版发行。

图2 胡先骕编著的《植物分类学简编》(1955年版)

《植物分类学简编》出版后不久,胡先骕对李森科的批评便受到了来自北京农业大学六位青年助教和讲师联名书信的上告,也遭到在高教部工作的苏联专家提出的“严重抗议”。

1955年10月,在中国科学院和中华全国自然科学专门学会联合召开的“纪念米丘林诞生一百周年”大会上,对胡先骕的“错误”进行了严厉批判。《植物分类学简编》(1955版)也因此遭到毁禁。此事被称为“胡先骕事件”。

胡先骕是如何将这些“惹祸”的内容写入《植物分类学简编》这部专著的,学界几乎无人知晓。

笔者在生命科学史研究过程中,有幸得知一则重要的相关史料。同时诚请学术同仁反复确认,并留下了手书纸质资料。现将这一过程记录下来,以飨学界读者。

2013年,笔者为撰写《国内首篇全面批判“李森科物种理论”译文的回忆——罗鹏教授访谈录》一文,与学界同仁多有交往。其间意外获悉一条重要信息:河南开封大学的退休物理学教授关立言(1935—2014)曾在1958年从我国动物学奠基人秉志(1886—1965)处获知一些胡先骕编著《植物分类学简编》的内情。

于是,笔者通过书信和电话多次访谈了关立言先生,得到了一些鲜为人知的学术史料。访谈内容梳理记录如下。

2013年8月10日(15:49-16:20)——电话访谈

冯永康问:请关老师回忆一下,您当年在北京大学读书期间,是怎么知道胡先骕在编著《植物分类学简编》(1955年版)时在书中添加了一些“惹祸”的话的?

关立言回复:秉志先生是我的表姑夫。1954—1959年,我在北京大学物理系读书期间,每年春节期间到秉志先生家拜年。

记得是1958年(大跃进那年)的春节,我去看望秉志先生。在闲聊中,谈到有关胡先骕先生的书和受到批判一事。秉志先生就胡先骕编著的《植物分类学简编》一书中第343页的4段话,曾亲口谈到这一段话在审稿之前并没有,审稿通过之后,“他(指胡)老先生一高兴,就加上了一些‘惹祸’的话……”

2013年8月28日(16:57-17:07)——电话访谈

冯永康问:请您再次确证一下,当年秉志先生说过的有关胡先骕在《植物分类学简编》一书中增加的“惹祸”的话的由来。

关立言回复:有关胡先骕在《植物分类学简编》一书中增加惹祸的话,确有其事。也只有我知道此事。当年高等教育出版社审稿后,按照惯例,将书稿返回胡先骕先生,叫他再看看还有无个别修改(包括字误)。

由于当时苏联科学界关于物种讨论的文章已经有译文发表,胡先骕先生就增加了批评李森科的话。

2013年9月10日(11:22- 11:45)——电话访谈

关立言教授精神尚好,主动谈及通过细心回忆,当年他到秉志先生家拜年时谈及胡先骕编著《植物分类学简编》一书的大致情况:

秉志先生的夫人是我奶奶的侄女,我称秉志先生为表姑父。1954—1959年我在北京大学物理系读书,曾于1956、1957、1958年的春节期间去秉志先生家拜年。一般我是初三初四去,因为初一初二他家客人太多。

记得是1958年春节,我是正月初三(1958年2月20日)去的秉志先生家拜年。在向秉志先生问候后,就走进了他的书房。

在秉志先生的书房中,我一眼瞧见书桌上翻开摆放着一本书,走近一看是胡先骕先生编著的《植物分类学简编》。在翻开的那一页(第343页)上,秉志先生作了一些勾划,引起我的好奇,于是就仔细看了起来。

秉志先生随即转问我:“这本书你知道什么?看出有什么问题?有关的事情你知道多少?”

我回答:“看不出什么。我是学习物理的,不懂植物学的问题。”

秉志先生说:“尽管你是学习物理的,有关的问题你也应该关注。”

接着,秉志先生简单说了一下胡先骕这本书受到批判之事。

我再次翻看了这本书,又把秉志先生勾划的地方重新读了一遍,说道:“我实在找不出这本书有什么问题,真是有点吹毛求痴!”

秉志先生稍稍停顿了一会说:“我也看不出什么问题。”

秉志先生接着告诫我:“以后出门可不要这样说。”

秉志还谈道:“胡先骕先生编著的《植物分类学简编》一书中第343页的那4段话,在审稿之前并没有,‘惹祸’的话是后来补加进去的。”

秉志先生又顺口说了一句:“也不知道他老先生(指胡先骕)改了什么东西?”

2013年9月13日(10:32- 10:48)——电话访谈

关立言主动谈到:待我的身体稍微好一些,准备还是给你专门回上一封信,再书面详叙一下你要访谈的内容。

胡先骕编著的《植物分类学简编》于1954年11月交稿到高等教育出版社,审稿通过后,在书稿发排之前,胡先骕要求拿回去再看看。这一看,就不知道他又加了什么东西。有关细节我在稍后给你的回信中,再给予详细说明。

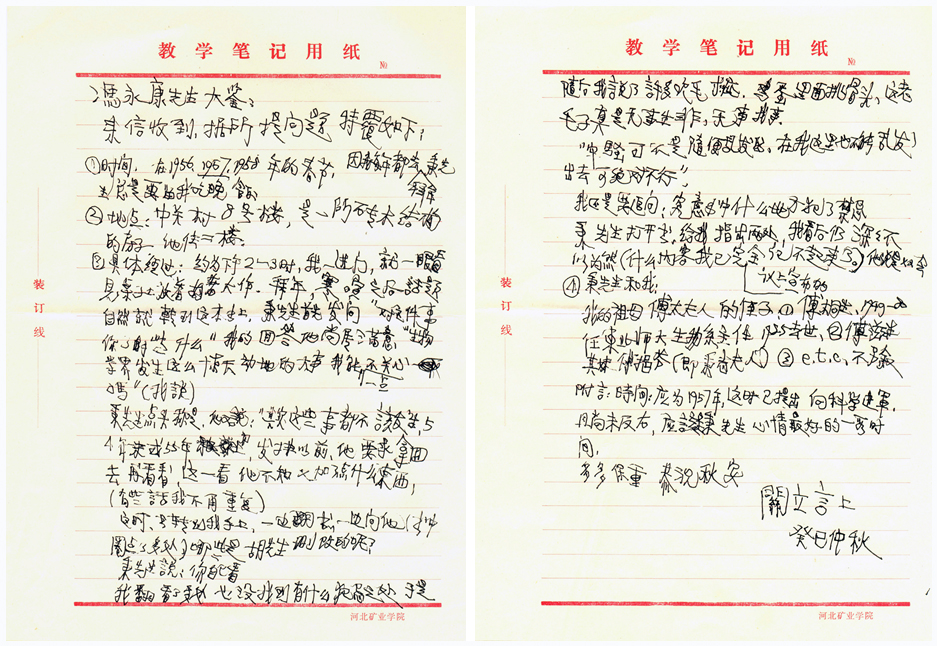

2013年9月下旬,我收到了关立言先生的手写书信,记录了关于胡先骕编著《植物分类学简编》一事的所知道的一些情况。

图3关立言先生致冯永康的回信(2013年9月)

在访谈关立言先生期间,笔者还曾读到河南开封大学成骥先生发表的《中央研究院第一届院士的去向》(《自然辩证法通讯》2011年第2期)一文,文中也提到“据开封大学关立言教授回忆:他曾听秉志院士亲口谈到,这一段话在审稿之前并没有,审稿通过之后,‘他(指胡)老先生一高兴,就加上了一些惹祸的话’”。

笔者通过关立言先生的多次访谈再次确认了此事,并提供了当时的场景、人物关系及具体对话等更多更生动的细节。

笔者的文章《国内首篇全面批判“李森科物种理论”译文的回忆——罗鹏教授访谈录》发表在《中国科技史杂志》第35卷(2014)第1期上。2014年4月15日笔者将文章抽印本寄赠给关立言先生以表感谢。11月18日关立言先生逝世,享年79岁。

图4 冯永康、张钫发表在《中国科技史杂志》上论文(2014)

笔者与2014年在对罗鹏先生的访谈中获知:《译文》的俄文原文发表于1954年2月的苏联《植物学杂志》。罗鹏是在5月读到俄文原文后即刻进行了翻译,并在6月下旬以油印稿件形式邮寄给《科学通报》编辑部。

《科学通报》1954年12月号刊发该篇《译文》后,在国内产生了比较重要的影响。新华出版社的《新华月报》于1955年第2期(1955年2月1日出版)全文转载了《译文》。

胡先骕在读到《译文》后,立即将文中有关批评李森科的一些话加入他已经完成审稿的《植物分类学简编》教科书中。1955年6月,该《译文》又被收录到科学出版社的“科学译丛”中。

那么,既然中国科学界在1954年就已经开始知道李森科在苏联被批判了,至少李森科在苏联不再是不可讨论的禁区了,那么到底是哪些因素使得胡先骕在1955—1956年还遭到全国性的大批判?而李森科的伪科学又能够在中国科学界持续为害多年呢?这是一个仍然值得需要研究的问题。

主要参考文献

[1] 苏联“植物学期刊”编辑部撰,罗鹏,余名仑译.物种与物种形成问题讨论的若干结论及其今后的任务[J].科学通报,1954(12).26- 37.

[2] 胡先骕.植物分类学简编[M].北京:高等教育出版社,1955:343.

[3] 薛攀皋.科苑前尘往事[M].北京:科学出版社,2011:154-158.

[4] 冯永康,张钫.国内首篇全面批判“李森科物种理论”译文的回忆[J].中国科技史杂志,2014(1):4.

致谢:此文草拟完稿后,曾经得到北京师范大学胡晓江教授提出的重要修稿指导,谨此致以诚挚的谢意!

作者联系方式:

E-mail:[email protected]

微信号:YONGKANG20110818